一、關于“家庭成員“的法律規定及其理解

關于“家庭成員”的具體含義,刑法及相關司法解釋均未明確作出規定。從立法沿革分析,79 刑法將虐待罪設立在妨礙婚姻家庭罪一章,主要的考慮在于該罪屬于與婚姻家庭有關的犯罪,處罰的是嚴重破壞婚姻家庭關系的行為。97 刑法將該罪建立在侵犯公民人身權利民主權利罪一章,但該罪的犯罪主體和犯罪對象仍然限定為家庭成員,調整的仍然是發生在家庭內部的、侵害家庭關系的行為。

我國民法關于家庭成員的規定也不明確、完整。如婚姻法沒有對家庭成員的具體含義作出明確規定。該法第三章“家庭關系”,列舉了夫與妻,父母與子女(包括婚生或非婚生子女,合法的養子女和繼子女),祖父母、外祖父母與孫子女、外孫子女以及兄姐弟妹四類家庭關系,但除了這四類家庭關系外,是否還有其他主體之間的關系也屬于家庭關系,婚姻法沒有作出規定。從大眾的通常觀念來看,婚姻法沒有將兒媳與公婆、女婿與岳父母等關系作為家庭成員關系予以規定,似有不足。再如,根據收養法第十七條的規定,孤兒或者生父母無力撫養的子女,可以由生父母的親屬、朋友撫養,且這種關系不適用收養關系。如果具有這種事實撫養關系的主體之間,一方對另一方實施虐待行為,對侵害人不以虐待罪處罰,難以被社會所接受,也不符合公平正義理念。因此,我們認為,這種具有事實撫養關系的主體之間,也應當認定為家庭成員。

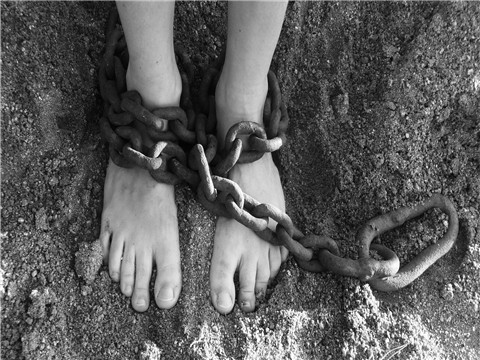

著名浦東刑事律師由此可見,對于家庭成員的認定,不能僅限于具有婚姻法規定的基于婚姻和血親基礎形成的四類家庭關系的主體,對于具有同居、扶養、寄養等“類家庭”關系的主體,也應納入家庭成員的范疇。事實上,聯合國文件以及很多國家、地區的立法規定,都已經把具有“類家庭”關系的主體規定為家庭成員。如聯合國《反對針對婦女暴力的立法框架》規定,反對家庭暴力的立法應該至少適用于:目前正處于或曾經有過親密關系的個人,包括婚姻、非婚、同居關系;與他人有家庭關系的個人;同一住戶的成員。我國臺灣地區家庭暴力防治方面的規定,將家庭成員定義為下列各種人員及其未成年子女:(1)配偶或前配偶。(2)現有或曾有同居關系、家長家屬或家屬間關系者。(3)現為或曾為直系血親或直系姻親。(4)現為或曾為四親等以內之旁系血親或旁系姻親。上述規定關于家庭成員的定義,不只是為了與公眾的通常觀念保持一致,而是為了更好地解決傳統意義上的家庭成員以及“類家庭”成員之間出現的法律問題,保護兒童、老人和婦女等弱勢群體的權利,促進家庭和諧,維護社會穩定。這種立法規定既是社會文明進步的標志,也是維護和保障人權的一項措施。因此,我們認為,在司法實踐中,對家庭成員的界定宜作寬泛理解,除了婚姻法規定的具有四類家庭關系的主體外,具有戀愛、同居、扶養等關系的主體,也應當視為“家庭成員”。

二、夫妻離婚后仍然在一起共同生活的,應當認定為家庭成員

夫妻離婚后仍然在一起共同生活的,二人之間的關系與婚姻法規定的夫妻關系相比,除了沒有履行婚姻登記手續以及其在民事法律關系上有別于夫妻之外,其余方面差別不大。雙方具有夫妻之間特有的親密關系,無論是從大眾的通常觀念來看,還是出于司法實踐的需要,都應當將之認定為家庭成員:

1.著名浦東刑事律師從通常觀念來看,夫妻離婚后仍然在一起共同生活的,二人之間的情感關系和社會關系都體現出家庭成員的特征,夫妻關系也得到社會明示或者默許的認同,離婚前形成的家庭關系仍然在延續。本案被告人朱朝春和被害人劉祎,雖然二人已協議離婚,但此后一直以夫妻名義在同一家庭中共同生活、共同撫養子女、共同購置房產,相互履行夫妻之間的權利和義務。無論是當事人自己,還是雙方親屬及周圍群眾,都認為二人仍然是夫妻,故朱朝春和劉祎應當認定為同一家庭成員。

2.著名浦東刑事律師從司法實踐需要來看,夫妻離婚后仍然在一起共同生活的,如果一方對另一方實施虐待行為,采取各種手段對被害人進行身體和精神上的摧殘,這種虐待行為與法定夫妻之間的虐待行為并無差異。如果不將侵害人和被害人認定為家庭成員,勢必出現同樣嚴重的虐待行為,若是發生在法定夫妻之間,則被害人可以虐待罪追究侵害人的刑事責任;但若二人離婚,則被害人無權就虐待行為提起告訴,無法追究侵害人的刑事責任。同樣的侵害行為,同樣的侵害主體,僅因一張離婚證書之故,就可能出現罪與非罪的迥然不同的結果,這嚴重違背了任何人犯罪都應平等適用法律的基本原則。因此,為了保護被害人的合法權益,夫妻離婚后仍然在一起共同生活的,如果一方對另一方實施虐待,只要達到了情節惡劣的程度,就應當以虐待罪對侵害人進行懲處,而不能因一張離婚證書就免受刑事責任追究。

網站首頁

網站首頁  在線咨詢

在線咨詢  電話咨詢

電話咨詢